Le preoccupazioni di perdita di memoria sono fondate.

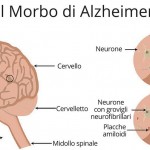

Differenti ricerche condotte in Usa, Australia, Olanda (Mayo Clinic College of Medicine, Rochester; Florey Institute of Neuroscience and Mental Health, University of Melbourne; VU University Medical Center, Amsterdam) giungono alla conclusione che i livelli di Beta-amiloide anomala compaiono nel liquido cerebrospinale (CSF) prima di quelli di Tau, altra proteina che si trasforma all’inizio dell’Alzheimer, e per ultima si registra con FDG-PET e RMN la perdita di volume del cervello, nonostante la funzione dell’ippocampo sia correlata ai processi di memoria, primo evidente segnale di malattia. Questi esami – biomarcatori della malattia – sono positivi prima del declino cognitivo, ma gli esperti sconsigliano come metodo di indagine sulla demenza lo screening della popolazione.

Come individuare i malati? La percezione soggettiva dei disturbi della memoria ha un reale rapporto col declino cognitivo.

Diverse ricerche evidenzano le preoccupazioni riferite dai volontari poi confermate dai risultati.

Rebecca Amariglio, Massachusetts General Hospital, Boston, usa l’efficace definizione “precoce indicatore” della malattia: “In individui clinicamente normali (CN) sono state rilevate diminuzione del volume della materia grigia ed ipometabolismo cerebrale nelle regioni parietotemporale e paraippocampale, suggerendo che la denuncia di preoccupazioni cognitive può coincidere con cambiamenti patologici precoci”.

Le persone anziane che riferiscono un recente cambiamento nella memoria hanno maggiore probabilità di diagnosi di lieve alterazione cognitiva (MCI) o demenza nei successivi sei anni.

Anche per coloro che sono portatori di un gene di rischio, le preoccupazioni sul funzionamento della propria memoria corrispondono a più probabilità che si riscontri in seguito il declino.

I rischi dello screening della popolazione.

Premesso che l’80 per cento degli utenti di Internet – con una percentuale crescente di anziani – cercano notizie sulla salute, un gruppo di ricercatori (Geriatri, Neuropsicologi, specialisti di tecniche di interazione col computer) riunito da University of British Columbia, Vancouver, ha verificato l’affidabilità di 16 test on-line liberamente accessibili su siti che ricevono sino a 8 milioni 800 mila visitatori unici mensili.

La maggioranza dei test (10 su 16) era “giusta” per una popolazione adulta di età superiore in merito all’interfaccia uomo-computer, ovvero aspetti visivi di prove e compiti motori richiesti dati agli utenti più anziani.

Però 12 su 16 prove erano di “molto scarsa” o “cattiva” validità scientifica. Inoltre, mancavano i requisiti di riservatezza dei dati raccolti, che possono essere utilizzati a fini commerciali.

Sullo stesso argomento e con analoghe conclusioni negative, il lavoro presentato ad AAIC 2013 daCambridge Institute of Public Health, che revisiona sei studi di valutazione dei pazienti di Medicina generale o di altri servizi sanitari: a fronte di nessun reale beneficio, oltre a dispersione di tempo e costi, le persone valutate – la proprietà dello strumento di screening dipende dall’adeguata capacità di attenersi alla misura di valutazione da parte dei medici di base coinvolti – erano esposte al rischio di depressione, ansia, stigma sociale, o peggio la perdita di indipendenza. Alzheimer’s Association ha diffuso una nota di precisazione in cui si dice favorevole a sostenere gli sforzi per la diagnosi precoce, ma non supporta assolutamente lo screening di memoria sulla popolazione.

Una riflessione positiva su AD ed Internet è stimolata da un’innovativa ricerca di eMental Health di Marco Blom, Director Research and Policy Alzheimer Nederland: su 245 caregivers, coloro che hanno ricevuto 8 lezioni on-line con uno Psicologo, “coach”, a disposizione per la correzione degli esercizi ed un supplemento di informazioni sulle cure da prestare al malato, nel controllo dopo 3 e 6 mesi avevano una migliore performance di controllo e diminuzione di ansia e depressione.

Mentre alcuni “fattori ambientali” sono già condivisi dalla comunità scientifica, nuove ricerche avanzano sospetti su concause del morbo. Di recente uno studio con Neuroimaging di Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, University of California, Los Angeles (UCLA), denuncia l’accumulo di ferro nell’ippocampo, area del cervello compromessa nella fase iniziale dell’Alzheimer (invece assenza nel talamo, regione che non è coinvolta sino all’ultimo stadio), avanzando l’ipotesi che esso abbia un ruolo nell’esordio del morbo.

Una nuova ricerca di University of Rochester Medical Center, New York, condotta sia su topi che in vitro su cellule del cervello umano, mostra come il rame introdotto in eccesso nell’organismo, attraverso cibi (noci, crostacei, frutta, verdura, carne rossa) e nell’acqua, si lega con Beta-amiloide, una delle due proteine d’esordio del morbo di Alzheimer, e favorisce il processo neurotossico. I topi hanno assunto per oltre tre mesi livelli molto bassi di rame, presente in tracce nell’acqua potabile, simulando la quantità per un essere umano in una normale dieta. Inoltre, il meccanismo di accelerazione della formazione di placche di Beta-amiloide è stato verificato anche nelle cellule umane “contaminate” col rame. Il rame in accumulo mette in pericolo i sistemi con cui Beta-amiloide viene rimossa dal cervello, interrompendo la funzione di lipoproteina LRP1, attraverso un processo chiamato ossidazione (in condizioni normali LRP1 rimuove Beta-amiloide dal cervello). Nello studio, il rame ha svolto una triplice azione nefasta: stimolando i neuroni a produrre Beta-amiloide, interagendo e bloccando LRP1, provocando infiammazione del tessuto cerebrale. Tuttavia, questo minerale ha un ruolo importante e benefico nella conduzione nervosa, crescita ossea, formazione di tessuto connettivo, secrezione ormonale. Su questi dati, Doug Brown, Director of Research and Development Alzheimer’s Society UK, è intervenuto per invitare alla cautela: no all’eliminazione dalla dieta, “sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere il ruolo che il rame potrebbe svolgere nel cervello”.